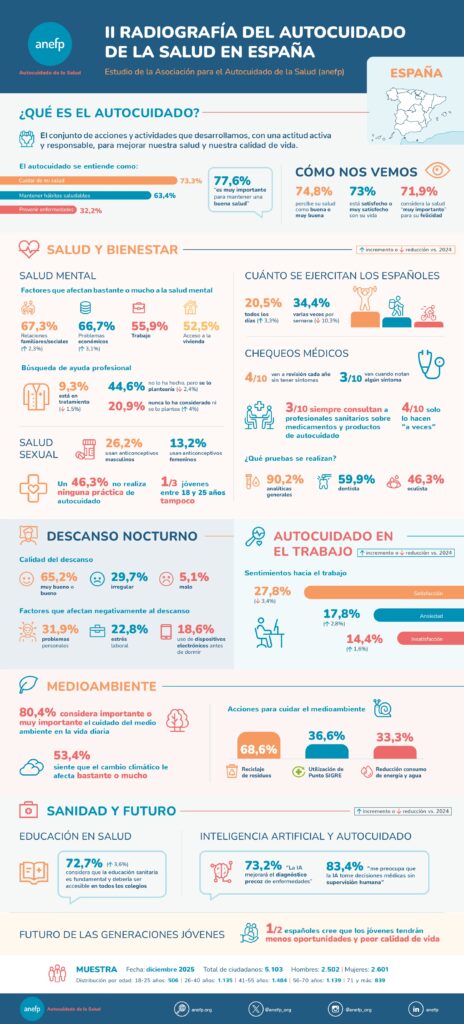

El autocuidado, cada vez más relevante en la vida de los españoles, se asocia principalmente con el mantenimiento de hábitos saludables y con la prevención de enfermedades. Esta es una de las principales conclusiones de la II Radiografía del Autocuidado de la Salud en España, que ha presentado recientemente la Asociación para el Autocuidado de la Salud (anefp).

El estudio, que analiza los hábitos y la percepción de los ciudadanos respecto al autocuidado de su salud, indica que el 77,6% de los españoles considera el autocuidado ?muy importante? para mantener una buena salud y un 73% afirma estar satisfecho o muy satisfecho con su vida. Además, el 74,8% percibe su estado de salud como bueno o muy bueno. Entre las principales barreras para practicar el autocuidado, el 39% de los encuestados apunta a la falta de conocimiento sobre cómo hacerlo.

Según Jaume Pey, director general de anefp, ?esta II Radiografía del Autocuidado de la Salud en España confirma que el autocuidado se ha convertido en uno de los principales pilares del bienestar de las personas. No solo revela cómo se perciben los ciudadanos y cómo se cuidan, sino que aporta datos clave sobre hábitos reales, barreras y nuevas preocupaciones de los españoles?.

Así, Pey ha definido el autocuidado como ?el conjunto de acciones y actividades que desarrollamos, con una actitud activa y responsable, para mejorar nuestra salud y nuestra calidad de vida?. Además, ha añadido que este estudio ?es útil, como ya se demostró el año pasado con la primera Radiografía, para entender cómo se cuidan los ciudadanos y qué necesitan, algo fundamental para trabajar en políticas de salud más preventivas, sostenibles y centradas en la persona?.

Salud mental, trabajo y descanso

Las relaciones familiares y sociales (67,3%), los problemas económicos (66,7%) y el trabajo (55,9%) son los principales factores que afectan a la salud mental de los españoles. En lo que respecta a los dos primeros, los porcentajes se han incrementado con respecto a los datos de 2024 correspondientes a la I Radiografía. Por otra parte, el acceso a la vivienda afecta mucho o bastante al 52,5% de los españoles.

En este marco de la salud mental, cerca de la mitad de los ciudadanos (44,6%) no ha buscado ayuda profesional, aunque se lo plantearía si lo considerara necesario, mientras que un 9,3% se encuentra actualmente en tratamiento. Por otro lado, el 20,9% de los encuestados reconoce que nunca lo ha considerado y que no se lo plantea, lo que supone un aumento del 4% respecto a los resultados obtenidos el año pasado.

?Estos datos reflejan que todavía existe una brecha importante entre la necesidad de apoyo psicológico y la decisión de buscarlo. Muchas personas normalizan su malestar o lo posponen hasta que la situación se agrava. Es fundamental seguir promoviendo la educación emocional y la terapia como un acto de autocuidado y no como un signo de debilidad?, comenta la Dra. Rosa Molina, psiquiatra, divulgadora y participante en el evento de presentación.

La II Radiografía también ha incorporado el análisis del descanso nocturno: un 65,2% califica la calidad de su sueño como buena o muy buena, frente a un 29,7% que la considera irregular y un 5,1% que la define como mala. Entre los factores que más perjudican el descanso destacan los problemas personales (31,9%), el estrés laboral (22,8%) y el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir (18,6%).

Chequeos médicos y prevención

En cuanto a la prevención, hasta cuatro de cada diez españoles van a revisiones cada año a pesar de no tener síntomas, mientras que tres de cada diez lo hacen únicamente cuando detectan algún problema de salud. Y sobre los chequeos médicos que se realizan, esta segunda Radiografía revela que el 90,2% de los encuestados afirma realizarse analíticas generales, el 59,9% acude al dentista y el 46,3% visita al oculista. Le siguen las pruebas ginecológicas (11%) y las de cribado de cáncer (10,5%).

Otro hábito de prevención es la práctica de ejercicio físico. En este sentido, el 20,5% de los encuestados afirman practicarlo todos los días, un 3,3% más que en 2024, y hasta un 34,4% reconoce que se ejercita varias veces por semana. En este caso el porcentaje ha sufrido un descenso del 10,1% en comparación con los resultados de la primera edición de la Radiografía del Autocuidado de la Salud en España.

En el ámbito de la salud sexual, el estudio muestra que todavía existe un amplio margen de mejora en hábitos preventivos. Un 26,2% de los encuestados declara utilizar anticonceptivos masculinos y un 13,2% anticonceptivos femeninos, mientras que un 46,3% no realiza ninguna práctica de autocuidado, incluidos uno de cada tres jóvenes entre 18 y 25 años.

En cuanto a las pruebas de detección de enfermedades de transmisión sexual, el 12% de los encuestados afirma realizárselas. Este dato supone un incremento con respecto a los datos recogidos en la primera Radiografía, en la que solo reconocían realizarse estas pruebas el 8,8% de las personas que participaron en el estudio.

En palabras de la Dra. Rosa Molina, ?el aumento en el uso de pruebas de detección de infecciones de transmisión sexual es una señal positiva: favorece la prevención y una normalización de estos controles. El reto ahora es reforzar la educación afectivo-sexual y ofrecer información accesible para que el autocuidado forme parte de la rutina cotidiana y no solo de momentos puntuales de preocupación?.

La II Radiografía del Autocuidado de la Salud en España también destaca que los sentimientos asociados al trabajo muestran un impacto directo en la salud: un 27,8% declara sentirse satisfecho, mientras que un 17,8% experimenta ansiedad y un 14,4% reconoce insatisfacción, evidenciando que el clima y las condiciones laborales influyen de manera significativa en el equilibrio emocional y en la percepción general de bienestar.

Educación sanitaria e IA

La II Radiografía de anefp pone de manifiesto también una amplia demanda de educación en salud: el 72,7% de los encuestados considera que debería ser accesible en todos los colegios. Además, el 48,4% apuesta por las campañas educativas sobre hábitos de vida saludables como medida para fomentar el autocuidado.

Por otro lado, la inteligencia artificial genera tanto expectativas como inquietudes: un 73,2% cree que mejorará el diagnóstico precoz de enfermedades, mientras que un 83,4% muestra preocupación ante la posibilidad de que tome decisiones médicas sin supervisión humana.